Para él la vida era una prisión con las paredes muy altas, muy altas…

Émile Bernard

Una oscura leyenda corría por el pueblo en torno a él, de boca en boca su nombre andaba, sordo era el rechazo en cada gesto, esquivas las miradas, reticentes los saludos, apresurados los pasos al advertir su presencia. «¡Pobre loco!», murmuraban las gentes a su paso y sin nadie conocer la causa, sin motivo ni razón, todos le temían.

Solitario, siempre absorto en sus abismos, él vagabundeaba noche y día por los campos, perdida en el horizonte la mirada, devorada su alma de melancolía y de tristeza y solo en sus pinceles algunas tardes, muy pocas, hallaba su espíritu la calma.

La pobreza lo cercaba, lo amenazaba la locura, el presente lo asustaba. Sufría.

Yo sé bien cuánto sufría. Fue mi amigo y yo su confidente, su aliado. A mí −¡afamado doctor Gachet!− se aferró cual náufrago a su tabla: esperanzado como nunca antes lo había estado.

Y sin embargo.

No pude. No pude, pese a la furia con que lo intenté y de veras lo hice, ayudarle. No fui capaz. No supe. No advertí a tiempo el presagio de tempestad latente en aquellos últimos días de calma.

Que el cielo y las musas del arte y la belleza que, unas veces dulces, otras amargas, rigieron siempre su vida y su destino juzguen mi derrota, mi impotencia y mi fracaso. Solo mía fue la culpa.

Lunas amarillas, estrellas errantes, nebulosas y cometas que en la inmensidad del firmamento caracolean y se abrazan, remolinos de sombra y luz, torturan implacables desde entonces mis desvelos, mis sueños y mis noches.

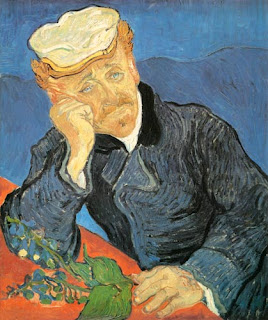

Desde la pared del fondo de la sala, frente a la puerta entreabierta de mi cuarto, el rostro de un hombre −gorra blanca, pelo rubio, premonitoria nostalgia en la mirada− vigila atento mis insomnios y en la ceniza del amanecer, de mis errores pasados y presentes, quizá también futuros, inclemente, se burla. Un rostro que, más allá de mis facciones y la huella entre sus bordes del tiempo y el cansancio, guarda el genio de un artista irrepetible y generoso y a la herida de su ausencia −cruel reflejo de otro tiempo− hoy me enfrenta.

Maldita sea aquella tarde. Maldito sea aquel verano. Maldito mi descuido, mi soberbia, mi esperanza, mi torpeza… Sí, malditos, malditos siempre sean.

Un corazón frágil y herido dejó a destiempo por su causa de latir. Perdió el otoño sus colores, a su pintor la poesía y entre ardientes campos de trigo, demacrados campesinos, cálidos y dorados girasoles, bajo un eco remoto de extraños sueños y utopías, deambula desde entonces sin descanso un espíritu triste, siempre sombrío, al que un destello inesperado de improviso embrujó. El espíritu de un hombre torturado con pasión por un anhelo de belleza que, sin saberlo, un breve instante, muy breve, rozó. De un luchador valiente, capaz un día (afortunado sortilegio) de transformar en luz su violencia, su angustia y su delirio, de atrapar entre trazos y colores la tristeza y desnudar de artificios −casi os diría por ensalmo− la ternura, la delicadeza y la verdad.

Furia, belleza, abismo, incertidumbre, melancolía… Impresiones errantes, hipnóticas, doloridas, fugaces… Desgarradas, malheridas y sublimes, pinceladas de eternidad.

Relato publicado en el nº 47 (enero 2020) de la revista «El Narratorio»